アーチェリーって?

アーチェリーのルールは離れたところにある的に向かって矢を放ち、矢の刺さった位置で得点を競うという、とても単純明快なものです。距離は様々で、大学の競技では主に30,50m先の的を狙います。

また、競技の種類も屋外の平地で行うアウトドアターゲット、屋内で行うインドアターゲット、山や森の中の複雑な地形で行うフィールドなど多様です。

(画像はミズノ発見隊さんより引用。この選手は川中 香緒里選手といい、ロンドンオリンピックの銅メダリストです。)

いわゆる和弓と比べると、矢をつがえる位置、狙う距離など様々な点が違いますが、一番の違いは、アーチェリーでは様々な器具を弓につけることです。

的中精度を上げるためにサイト(照準器)、スタビライザー(安定器)といった弓具を用います。そのため、初心者でも比較的楽に遠くの的に矢を当てることができます。

また、カスタマイズ性が高く、弓具の色や形のセレクト次第で自分好みにすることができます。

また、アーチェリーは生まれつきの身体能力や運動神経を必要としないので、老若男女どなたでも楽しむことができます。他競技と比べると大学から始める人が多く、上達もしやすいので、初心者でも始めやすいスポーツです。

射形解説

アーチェリーの基本的な弓の射ち方を説明します。アーチェリーでは人によって射ち方が多少異なりますが、大まかには以下のような流れで射ちます。

*右利きの人の前提で左右の表記をしています。左利きの方は左右を読み替えてお読みください。

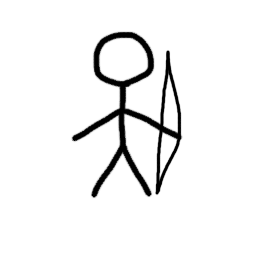

スタンス

肩幅に足を開きまっすぐ立ちます。右射ちの場合、左手に弓を持って的に対して垂直に立ちます。

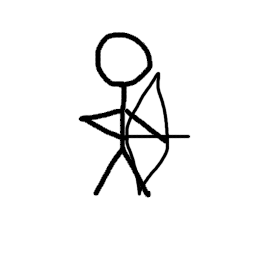

セット

矢をつがえ、弓を構えます。弦は人差し指、中指、薬指の3本で引きます。この時に顔を的の方に向けます。

セットアップ

弓を目の高さくらいまで持ち上げます。ここから本格的に引き始めます。

ドローイング・アンカリング

弦を引いてきます。引いてきた右手はあごの下につけることで、いつでも一定の位置で止められるように工夫されています。

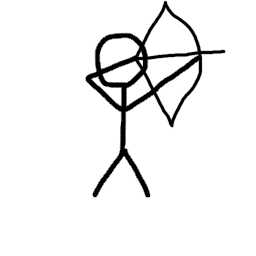

エイミング

的を狙います。アーチェリーの弓にはサイトと呼ばれる照準器がついているのでこれを的の中心に合わせます。

(*先ほどと図が同じですが、実際外から見ても違いはわかりません)

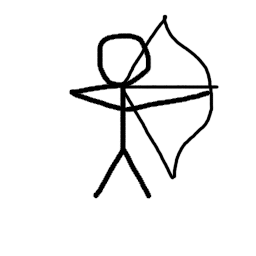

リリース

指の力を抜き弦を離します。右手をパーにするようなイメージです。この時に矢をまっすぐ飛ばせるように放すのが高得点のコツです。

フォロースルー

リリースの後そのままの姿勢でキープします。一見無意味にも見えますが、実は射形を安定させるために欠かせないステップです。

道具解説

アーチェリーで使う道具をパーツ毎にご紹介します!これを組み立てると、先ほど紹介した写真のようになります。

ハンドル

弓と人とのインターフェイス。アルミ製のものやカーボン製のものがあります。穴が開いているのは風よけと軽量化のためです。

昔はバイクと楽器でおなじみのヤマハも作っていましたが今はアメリカと韓国のものが主流です。

リム

実際にしなり、動力を生む部分です。木、竹、カーボンなどいろいろな素材のものがあり、引きごこちや返りの速さなどが点数に直結します。

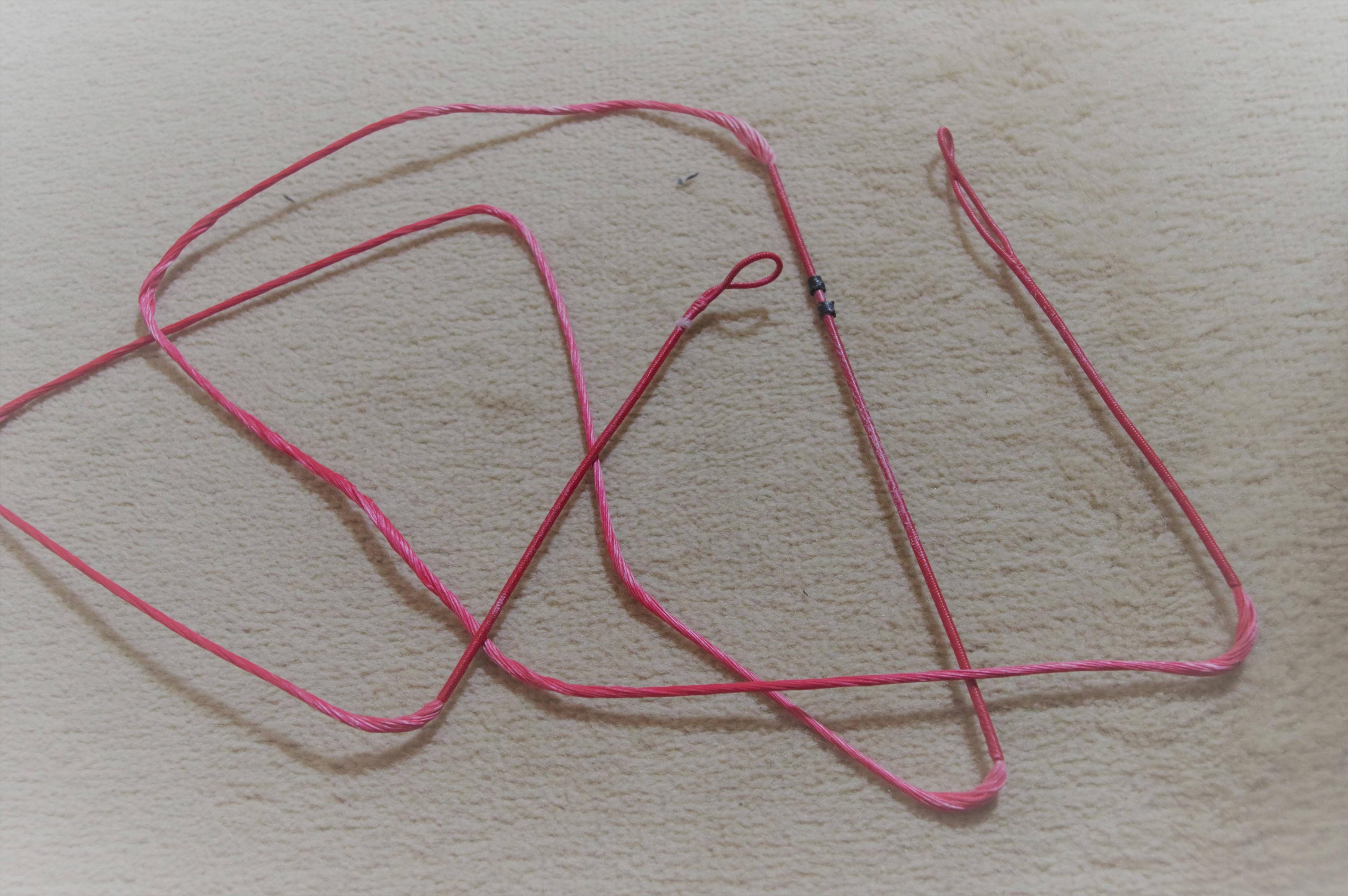

弦

弓道では訓読みで「つる」、アーチェリーでは音読みで「ゲン」です。ポリエチレン製です。カラーバリエーションが多く、自分の好きな色にできます。

ロッド

重心調整や衝撃吸収の目的があります。一番格好いいといわれるところです。

サイト

狙いをつけるためのものです。真ん中の赤い点は、狙うときには1mm位ととても小さく見えます。

レスト、プランジャー

レストは矢を乗せる台のようなものです。プランジャーは矢飛びをまっすぐにするための器具です。

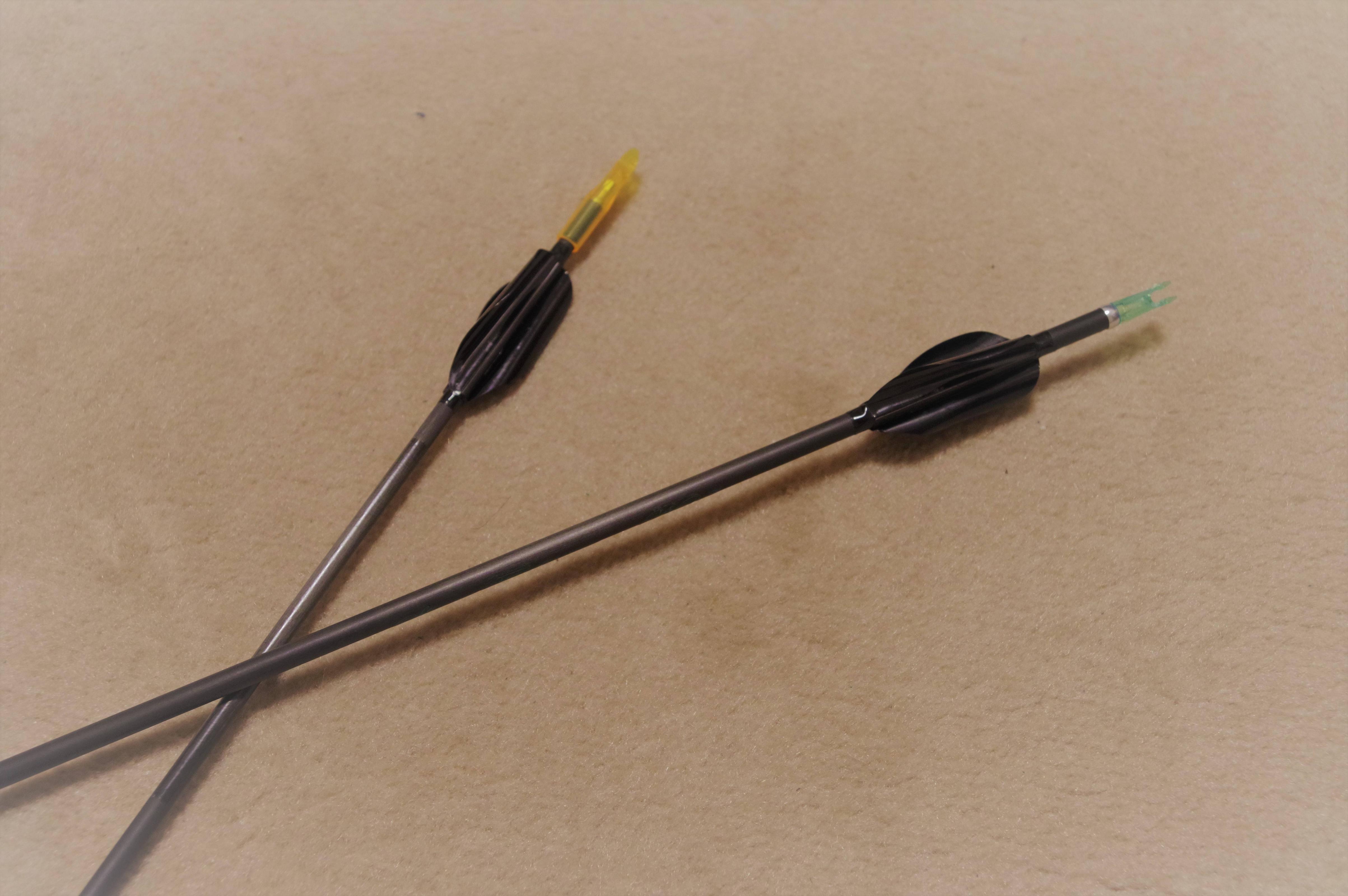

矢

初心者はアルミ製のものを使い、上達するとカーボン製のものを使います。極限まで誤差がなく設計されているはずです。

防具

指を守るタブ、(弦が戻るときに)腕を守るアームガード、胸を守るチェストガードが防具の三種の神器です。ほかにも弓を落とさないようにするスリングというものもあります。